国家语委于2011年10月启动了新中国成立以来第三次普通话审音工作,并于2016年发布《普通话异读词审音表(修订稿)》面向社会公开征求意见。

在征求意见稿中,不少字音做了改动,一度引起舆论极大的争议。

几年过去,我们可以看到在《教育部语言文字信息管理司2019年工作要点》中有提到“发布《普通话异读词审音表(修订)》”的内容。可见,这项工作一直在推进中。但到目前为止,似乎依然未发布正式版本。

这一方面体现了“语信司”谨慎的态度,另一方面应该说确实存在很大争议。

其中,争议最大的或许就是“血”的读音了,按照新的审音意见,xuè和xiě两个读音全部删除,“血”增加一个新的读音“xuě”,同时备注(口语单用也读xiě)。

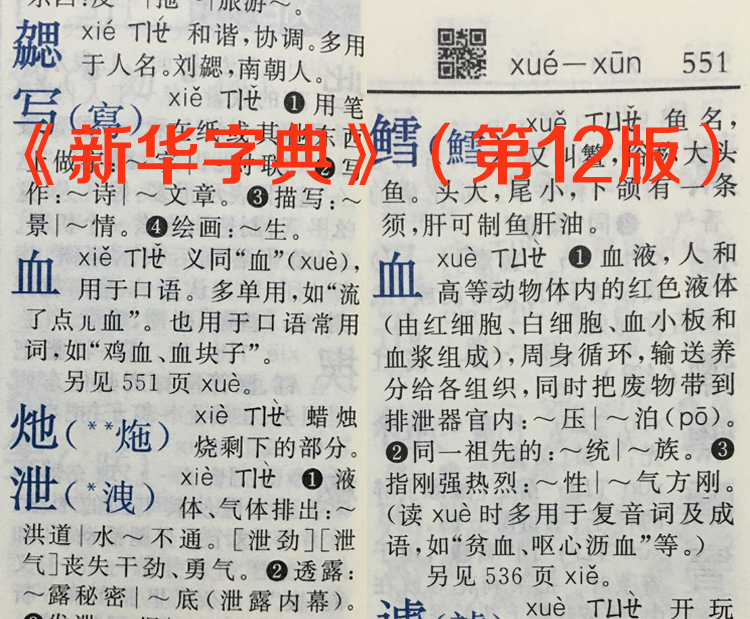

不过,按照8月10日刚刚发布的《新华字典》(第12版),我们会发现“血”的读音,目前还没有改动,依然是两个读音xuè和xiě。

为什么“血”字音的改动会引起网友们大量的吐槽,原因是显而易见的。目前中国网民的年龄结构,10-39岁占65.1%(截至2019年6月),年轻人占最大的比例。

而根据审音调查:(1)年龄越大正确率越低,年龄越小正确率越高。(2)文化程度越高正确率越高,文化程度越低正确率越低。

可见普通话的普及程度,年轻人群应该是最高的。也就是说“血”这个字音在文化程度较高的、年轻的人群中,读xuè和xiě的比例应该是最高的,这其实正是推广普通话的成果。

而现在又要删除曾经推广的xuè和xiě两个读音,似乎就是跟年轻人说,你们以前学校里学的xuè和xiě的读音都是错的,因为很多没学过普通话的人都读xuě,所以现在你们也要跟着读xuě才对。也就是说“念错字”是对的?引起争议就难免了。

01

当然,其实审音是经过科学的调查分析才做出决策的。

据审音委员会对530名北京居民的问卷调查(回收有效问卷502份),“xuě”的综合使用比例最高(44.70%),“xuè”其次(33.12%),“xiě”最少(22.18%)。

xuè和xiě的使用率超过55%,比例还是很高的。直接取消xuè和xiě的读音,统读xuě,这个改动确实有点大。

依据研究团队的判断:正确率低于80%的需要进行审音;其中正确率低于20%的异读字,表明原来的审音结果几乎没有得到社会的认可,可能需要对原来的读音进行修改。

02

从调查的“效度”来说,或许也是有提升空间的。

有网友建议,样本的数量(500人)还可以增加,且调查对象(北京居民)是否应改为全国范围?

因为随着普通话近几十年的推广,与1982年至1985年审音调查时相比,普通话在全国的普及程度可以说判若云泥。如果仍仅依据“北京地区”的调查来判断全国的普通话推广成效,是否依然具有代表性?

另外,对于不同年龄、不同文化程度的人群,在进行数据分析时,或许可以尝试给予不同的“权重”,做一个加权的计算。

因为普通话的推广程度与年龄、文化程度有极大的相关性。年龄大、文化程度低的人群,字音正确率低,不等同于他们对正确读音的认可度低,其中不一定有因果关系。

03

抛开审议调查的结果,我们单从字音实用性的角度来分析,“血”如果统读“xuě”似乎也是有点尴尬的。

他浑身都是“xuě”,是指浑身都是“雪”,还是浑身都是“血”呢。

“血”如果统读“xuě”,很容易与“雪”混淆,产生大量的同音词:血水-雪水,造血-造雪,血崩-雪崩,血液-雪夜,血缘-雪原等等。

04

当然,除了“血”等争议较大的字音,审音表中也有一些字音的改动争议应该说是比较小的。不过,如果你就是“活字典”,那些多数人都读错的字音,你都读对了,那你就只能无奈,不该把字典背下来,以后可能要“将错就错”了。

其实这也是“约定俗成”的内涵所在,走的人多了,也就成了路。错的人多了,也就成了对的。

一场(cháng)大雨,改为“一场(chǎng)大雨”。

这个改动应该是比较容易为公众接受的,因为几乎99%的人都读“一场(chǎng)大雨”,即使是新闻播音员,十有八九也读“一场(chǎng)大雨”。

曾听潘涛老师在播新闻时,读“一场(cháng)大雨”,这让我肃然起敬,因为这个字音能读对的播音员实在是罕见。

其他还有比如:

晕(yùn)车,改成“晕(yūn)车”

应(yīng)届,改成“应(yìng)届”

佣(yòng)金,改成“佣(yōng)金”

强(qiǎng)迫,改成“强(qiáng)迫”

下载(zài),改成“下载(zǎi)”

等等

当然,这些都是审音表征求意见版。

在前几天出版的《新华字典》(第12版)中,这些字音都是没有改动的。

☻

本文内容来源:播音缘(ID:boyin8)

仅供交流学习,版权均归原作者所有